Brought Back from Elysium

Ce texte a valeur d’acte ou de profession de foi de la part du jeune Barrie (il avait 30 ans). Il décrit, en filigrane, l’écrivain qu’il est déjà et désire être, même s’il n’a pas encore publié ses chefs-d’oeuvre et n’a pas donné toute la mesure de son génie. Cette profession de foi est doublée d’une assez subtile attaque contre une intellectualisation à outrance de la fiction et de la littérature au sens large.

Dans cette petite pièce publiée en janvier 1890 (janvier-juin) dans The Contemporary Review, Barrie fait ici preuve d’une ironie mordante que le lecteur contemporain (a fortiori s’il est français et s’il ne partage pas notre goût pour la littérature en langue anglaise) ne peut comprendre s’il n’a pas en tête tous les enjeux et le contexte littéraires de l’époque. Il s’agit d’une sorte de querelle des Anciens et des Modernes à la sauce barrienne dont nous sommes témoins. J. M. Barrie ne déroge pas à son habitude : le texte est un savant feuilletage. Derrière l’humour mordant et l’ironie ou encore le sarcasme, le propos est sérieux (il défend sa vision de l’écriture, que partagerait, sans consteste, Stevenson) et le texte se lit à plusieurs niveaux.

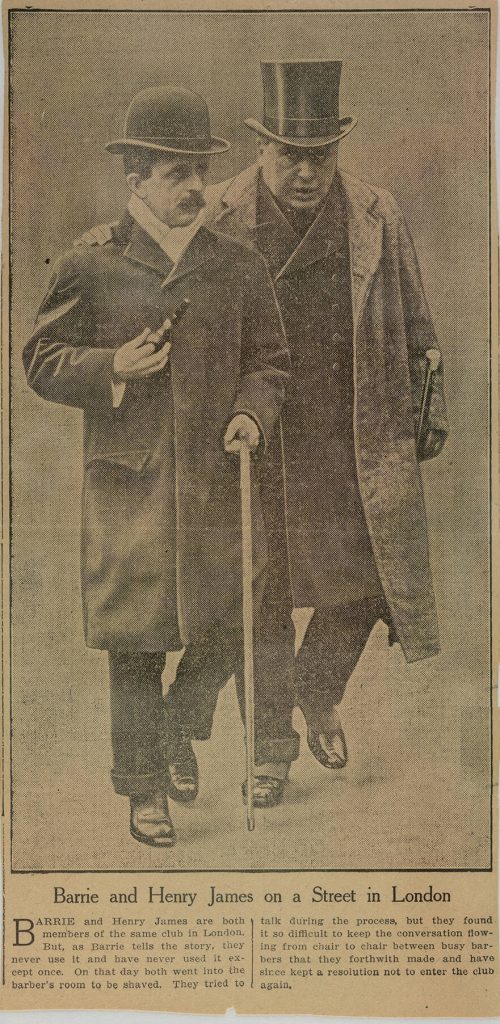

Bien qu’elle se présente sous la forme d’une pièce de théâtre ou, plutôt, d’un lever de rideau, en un acte (9 pages), cette œuvre relève de la pure satire. Barrie s’y moque de plusieurs écoles littéraires — le réalisme, le romantisme, ainsi que le courant dit « elsmerien ». Des représentants de chacune de ces tendances, accompagnés d’un styliste (qui n’écrit RIEN !) et d’un Américain (il s’agit, bien entendu, du fameux Henry James), convoquent les spectres de divers romanciers (Tobias Smollett, Henry Fielding, Walter Scott, Charles Dickens et William Makepeace Thackeray) pour une étrange entrevue. C’est Henry Morton Stanley, l’homme de presse (célèbre pour avoir retrouvé l’explorateur David Livingstone disparu en Afrique), qui est allé chercher ces fantômes d’écrivains. Tous les représentants de l’art d’écrire sont, par conséquent, présents. L’homme de presse s’endort, car il est entendu qu’un journaliste n’a guère à voir avec la fiction (et la littérature).

L’Elsmerien fait référence à un best-seller (au moins un million d’exemplaires vendus !!!) de l’époque, un roman écrit par Mary Humphry Ward, la nièce de Matthew Arnold, intitulé Robert Elsmere. Le personnage éponyme créé par l’auteur s’inspire de la figure d’Ernest Renan, écrivain français important de cette époque. Le roman fait référence aux crises religieuses du moment. Le héros, un pasteur anglican, découvre que la notion de miracle est le fait d’une convention littéraire qui date du Ier siècle et il commence à douter des doctrines de son église. Le pasteur, par honnêteté intellectuelle, renonce à sa charge, mais au lieu de sombrer dans l’athéisme ou le catholicisme romain (hérésie !), Robert Elsmere adopte un mode de vie qui met l’accent sur l’action auprès des pauvres et des personnes sans instruction. Il crée une confrérie fondée sur la charité, sur le message chrétien, mais celui-ci expurgé de tout merveilleux.

Le but de l’entrevue est, pour les Modernes, d’apprendre aux Anciens que la « fiction est devenue un art et que le mot « romancier » est démodé dans [leurs] cercles.» Il s’agit, désormais, d’établir une hiérarchie entre les divers représentants des Anciens, tout comme des Modernes, à savoir de réfléchir sur l’art de la fiction…

Le lecteur innocent pourrait croire que les écrivains vivants cherchent à s’instruire auprès de leurs illustres prédécesseurs ; il n’en est rien, il s’agit plutôt de les convoquer pour leur montrer les progrès accomplis depuis leur époque… L’un d’eux, l’adepte du courant elsmerien, l’explique clairement aux revenants : « Depuis votre temps, un grand changement s’est opéré dans la fiction […] et il nous a semblé que vous pourriez vouloir savoir comment nous, les modernes, vous percevons ».

Les écrivains contemporains de Barrie, en effet, considèrent leurs aînés, en somme, comme des novices maladroits. Ils imaginent que les spectres seront « surpris d’apprendre que la fiction est devenue un art », si saturé de réflexivité et d’élaboration théorique qu’« il n’y a pas un seul homme vivant dans cette pièce […] qui n’ait écrit autant d’articles et d’essais sur la manière dont un roman doit être écrit qu’il en faudrait pour remplir une bibliothèque ». Face à cette autosuffisance, les fantômes se montrent faussement modestes, feignant d’être embarrassés de leur ignorance en ces matières. Scott le reconnaît : « Je n’étais qu’un enfant. […] Je ne réfléchissais guère à la manière d’écrire des romans », tandis que Smollett s’émerveille : « Quels romans vous devez écrire, vous qui pensez tant à l’art ! ». Seul Thackeray — et on n’en attendait pas moins de lui ! — se permet une réplique cinglante, mettant à mal cette prétention à la théorisation excessive et se conclut par un avertissement sévère à l’intention de l’écrivain américain :

« Peut-être obtiendriez-vous de meilleurs résultats si vous passiez moins de temps à disserter sur vos styles, vos méthodes et sur le but de la fiction — si, en somme, vous saviez vous oublier un peu dans vos récits. Songez-y ! »

Les préfaces à ses romans que rédigea Henry James furent rassemblées sous le titre The Art of the Novel et les principes qu’il y énonce ont exercé une influence durable sur l’enseignement de la création littéraire. Toutefois, ce serait faire un immense contresens de croire que Henry James ait voulu écrire un « manuel » à l’usage des apprentis romanciers. Son ambition n’était nullement d’initier de jeunes écrivains aux arcanes du métier, mais plutôt d’éveiller les lecteurs aux subtilités de sa propre esthétique ! Barrie lui fait dire, ceci, de manière un peu cruelle : « Oui, Monsieur, je suis l’une des têtes de file des écrivains de fiction qui n’écrivent pas d’histoires…»

Selon Barrie, celui qui ne se soucie que du style pour le style est nécessairement condamné à la stérilité. Celui qui ne met aucune chair ni sentiment dans son roman n’est pas un romancier.

La parodie de Barrie sur le caractère théorique de la fiction américaine peut être lue à la fois comme un reproche adressé à Henry James et comme une confirmation de l’affirmation de ce dernier, dans The Art of Fiction, selon laquelle, dans les cercles littéraires anglais, il régnait « un sentiment bon enfant selon lequel un roman est un roman, comme un pudding est un pudding, et que cela suffisait ». Cependant, en Robert Louis Stevenson, écossais comme Barrie, Henry James trouvera pourtant un écrivain disposé à débattre de la nature du réalisme et de « l’art du roman », ce qui fit de lui un interlocuteur de choix, un ami mais aussi un féroce adversaire intellectuel.

Barrie oppose donc avec humour ceux qui écrivent avec l’instinct du conteur (dont il fait partie) et ceux qui s’érigent en analystes de leur propre art et perdent de vue le véritable but de la littérature. Le style est naturel, on devient un écrivain en écrivant, et non pas en réfléchissant à la valeur de son écriture…

***

Nota bene :

Le mot « Elysium » fait référence aux Champs Élyséens de la mythologie grecque, c’est-à-dire le lieu de résidence des Bienheureux après la mort — un paradis mythologique. Le mot désignerait encore un lieu sacré auprès d’Hadès. Mais certains disent qu’il est situé près de l’Égypte, d’autres près de Lesbos et d’autres encore qu’il s’agit d’un lieu frappé par la foudre ; de tels lieux ne doivent donc pas être foulés ! On les caractérise comme « frappés par la foudre » [ἐνήλυσια]. Homère y fait référence et le situe à l’Ouest, aux confins de la Terre, proche de l’océan. Virgile (cf. la descente d’Énée aux Enfers) quant à lui, fait des Champs Élyséens une partie des Enfers.