1/

Extrait de l’Autobiographie de Neville Cardus (1)

Autobiography, London, Collins, 1947, pp. 187-191

Traduction de Céline Da Viken Le Gall / reproduction interdite

Au début de l’année 1926, j’écrivis une lettre à J. M. Barrie pour lui parler d’une jeune actrice qui interprétait Mary Rose et que j’avais découverte dans un théâtre de province. Il s’agissait de Kathleen Kilfoyle et je la trouvais plus proche que quiconque de l’essence véritable du rôle, bien au-delà de ce que permettait l’étendue du jeu raffiné de Fay Compton.

{Fay Compton dans le rôle de Mary Rose, 1920}

{Fay Compton dans le rôle de Mary Rose, 1920}

Lorsque Barrie me répondit, il me confia qu’il lisait mes chroniques sur le cricket depuis des années et me demanda si d’aventure je voulais un jour prochain passer un week-end chez lui, dans son appartement de Robert Street, à Adelphi Terrace. Encore un miracle ! Bien des années auparavant, je feignais de me prendre pour Tommy le sentimental et m’étais demandé si Barrie serait un jour mon Pym. J’avais vénéré Peter Pan — ou plus exactement le capitaine Crochet. Mes premières aspirations journalistiques avaient été attisées par When a Man’s Single et My Lady Nicotine ; dans les années 1900, Barrie incarnait pour moi l’idéal romantique du jeune écrivain indépendant à Fleet Street : je l’imaginais fumant la pipe à la fenêtre d’une chambre louée à Londres tandis qu’il recevait sans cesse des commandes d’articles de la part des rédacteurs.

En juin 1926, j’acceptai l’invitation de Barrie. Cela tombait à la fin d’une tournée de cricket, et j’arrivai à Londres un vendredi soir frisquet, à neuf heures, en provenance directe de Birmingham, où une sélection anglaise (England XI) avait affronté les Australiens — un match d’essai en vue du test-match qui devait se jouer au stade de Lord’s quelques semaines plus tard. Ce jour-là, à Birmingham, le lanceur du Worcestershire, Root, avait complètement dérouté les Australiens avec ses effets de balle. À peine avais-je franchi le seuil de l’appartement de Barrie, qu’il m’accueillit en demandant :

— Ce Root, qu’en pensez-vous ? Je viens de voir les scores dans les journaux du soir.

Je lui répondis que j’avais rédigé pour le Manchester Guardian un compte rendu des plus détaillés sur l’attaque de Root, à paraître le lendemain, et que j’espérais bien qu’il était trop bon journaliste pour attendre de moi que je trahisse l’« exclusivité » due à mon journal. Il comprit d’emblée mon point de vue et, le lendemain, il déclara :

— J’ai lu votre article sur Root ; et, à présent, non seulement je sais exactement comment il lance, mais j’ai l’impression que je pourrais moi-même jouer contre lui, avec assurance.

Ce week-end passé dans l’appartement de Barrie constitue une histoire si étrange que je me dois d’assurer le lecteur qu’en la rapportant, je n’ai rien exagéré et ai scrupuleusement réexaminé mes souvenirs. Peut-être ai-je été victime d’illusions ; je ne nie pas cette éventualité. Mais, si d’illusions il fut question, elles furent si puissantes qu’elles se confondent désormais avec la réalité.

Après m’avoir accueilli, Barrie me conduisit jusqu’à la chambre qui m’était réservée et un frisson me parcourut l’échine lorsqu’il me déclara — sans que cela fût vraiment nécessaire, me semble-t-il encore aujourd’hui — qu’il s’agissait de « la chambre de Michael ». (Michael Llewelyn-Davies s’était noyé en 1922, presque jour pour jour, quatre ans plus tôt.)

Et voilà que son domestique vint alors me demander mes clefs. Je n’avais emporté qu’une seule valise pour descendre vers le Sud, laquelle contenait les sous-vêtements défraîchis de la tournée et d’autres effets plus personnels encore. Jamais encore je n’avais séjourné dans une maison où un valet en livrée brune à boutons de cuivre vous demandait vos clefs sur un ton qui ne souffrait aucune objection.

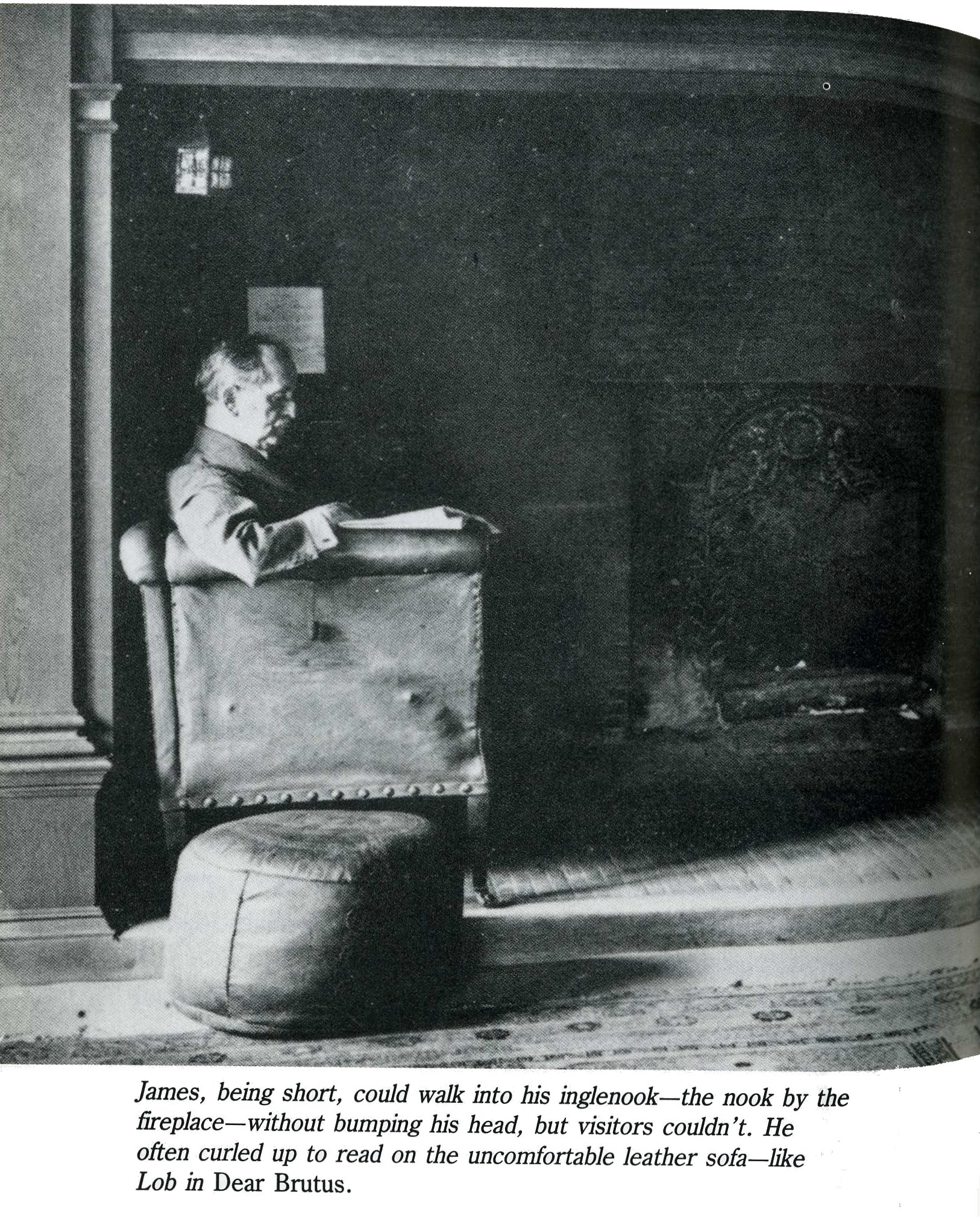

Ce Thurston, je l’appris plus tard, était un homme imposant et remarquable sur le plan moral. Il parlait plusieurs langues et n’hésitait pas à rectifier toute approximation à propos d’Ovide qu’il entendait par hasard, pendant qu’il servait le dîner. Son visage était spectral ; il sortait tout droit d’une pièce de Barrie — à vrai dire, tout comme Barrie lui-même, l’appartement et tout ce qui s’y trouvait : l’immense cheminée qui ressemblait à une grotte, la banquette en bois, les vieilles pincettes, les soufflets, et ce sentiment diffus que l’on aurait pu traverser les murs si l’on avait reçu le mot de passe. Barrie arpentait la pièce en fumant sa pipe ; sur le bureau, une autre pipe déjà bourrée attendait son tour. Il toussait en marchant d’un pas lourd et en fumant — une toux cruelle qui provoquait presque une douleur physique dans ma poitrine. Ses crachotements, ses halètements et ses bribes de phrases s’enchaînaient les uns après les autres. Finalement, il vint s’asseoir en face de moi, devant les bûches rougeoyantes, et, pendant un temps, le silence ne fut troublé que par des gémissements que seuls nos deux imaginaires pouvaient entendre — les gémissements d’hommes séparés à jamais par un abîme de timidité et de malaise. Nous nous attardâmes ainsi jusqu’à minuit. Il ne m’offrit rien à boire. Thurston, semble-t-il, rentrait chaque soir chez lui pour y dormir. Ou peut-être se dématérialisait-il, tout simplement. Barrie savait que j’avais dîné dans le train, mais un dernier verre avant de me coucher m’eût, j’en suis certain, réconforté : en effet, la magie de cet appartement perché sous les toits d’Adelphi commençait déjà à prendre possession de mon esprit.

Le lendemain matin, Thurston entra dans ma chambre avec du thé. Il attrapa mon pantalon et ma veste, puis disparut avec eux. Je n’avais pas apporté d’autre costume. Pendant une affreuse demi-heure, j’imaginais qu’il allait les envoyer chez le blanchisseur — et j’étais impuissant à l’en empêcher. Il les rapporta enfin, impeccablement brossés, accompagnés de mes chaussures cirées. Il me désigna la salle de bain la plus négligée que j’aie jamais vue. Les serviettes étaient humides et tachées ; sur les étagères traînaient ici et là des blaireaux figés dans du savon ranci. Une lame de rasoir rouillée, posée sur le rebord de la fenêtre, semblait dater d’un autre âge. Barrie avait sa salle de bain privée ; la présence de ces serviettes sales me laissa perplexe. Était-ce la coutume, chez les gens distingués, d’apporter leur propre linge de toilette pour un week-end ? Je me séchai tant bien que mal. Thurston me conduisit alors dans la salle du petit déjeuner, où il me servit dans un silence absolu, ne prenant la parole qu’une seule fois pour m’annoncer que Sir James resterait au lit un moment, mais qu’il serait heureux que je dîne avec lui le soir même. Toute cette solennité me déconcertait. Ce n’était pas l’idée que je m’étais faite du mode de vie de Barrie. Avec le recul, il m’apparut que, sans doute, depuis des années et des années, aucun autre invité d’une condition aussi humble que la mienne n’avait franchi le seuil de cet appartement.

Je passai la journée à Lord’s et regagnai Adelphi Terrace House vers sept heures du soir, pour découvrir, à ma grande consternation, qu’une petite assemblée se formait. J’ai oublié tous les noms et titres des convives, mais la vue de E. V. Lucas (2) me réconforta, tant il irradiait d’humanité. Personne n’était en tenue de soirée pour le dîner, délicate attention de la part de Thurston ; il avait manifestement informé Barrie que ma valise au contenu hétéroclite ne recélait pas de smoking. Je ne garde aucun souvenir précis de ce dîner, si ce n’est, par intermittence, le rire étouffé et discret de Lucas. Le lendemain matin — un dimanche —, Thurston me servit de nouveau le thé dans ma chambre, emporta ma veste et mon pantalon, m’assista tout en m’observant avec une attention méticuleuse pendant le petit déjeuner. Il m’informa que Sir James s’était absenté jusqu’au lundi : serais-je présent pour le dîner ? Je déclinai d’un ton que j’espérais à la fois décontracté et affable — et surtout audible.

Je passai la journée dans les parcs, puis dînai à Soho et, enfin, peu avant minuit, je pris l’ascenseur jusqu’à l’appartement, introduisis ma clef dans la serrure et allumai la lumière. Silence absolu. Une collation froide m’attendait sur la table, accompagnée d’une bouteille de vin blanc du Rhin et d’une boîte à cigarettes en argent. Je me hasardai à explorer les rayonnages de la bibliothèque, presque sur la pointe des pieds ; j’y découvris une série de volumes des philosophes écossais — Hume, Mackintosh, Hamilton. Je m’assis au bureau de Barrie, mais me relevai aussitôt, craignant d’être surpris en flagrant délit. L’énorme coin (3) de la cheminée éteinte me toisait avec sévérité. À mon réveil, après une nuit plutôt médiocre, Thurston exécuta le rituel habituel. La salle de bain demeurait en désordre. Une fois habillé, je me rendis dans la salle du petit déjeuner où, assise à table, se tenait Margaret Ogilvy en personne. Il s’avéra que ce n’était pas un produit de mon esprit vacillant, mais bien la sœur de Barrie, Maggie. La raison de sa présence ici, en robe de chambre, ne fut point élucidée. Elle était d’une grâce exquise, à l’image de toutes les femmes de l’univers barrien. Elle avait ce qu’on appelle du « charme ». Elle me demanda si je voulais bien lui rendre visite dans son boudoir le lendemain soir après le dîner et prendre part à une petite « conversazione » musicale — car elle aimait la musique et serait ravie de me chanter et de me jouer quelques morceaux. Je n’osai m’enquérir de l’endroit où ce boudoir se trouvait, ni par quel secret il était dissimulé.

Après une nouvelle journée passée à Lord’s, je regagnai l’appartement à la nuit tombante. Une fois encore, un repas froid m’attendait, accompagné d’une bouteille de vin blanc du Rhin. Une fois encore, le lieu semblait désert, autant que je puisse en juger sans fouiner ou scruter ni regarder sous les tables et derrière les rideaux. Je me versai un verre de vin et, alors que je le buvais, j’entendis le grondement de l’ascenseur. Bientôt, la porte s’ouvrit et un jeune homme (4) entra, vêtu d’un smoking. Sans manifester la moindre curiosité ni pour ma présence ni pour l’absence de quiconque, il déclara simplement que la journée avait été magnifique. Il s’assit sur un canapé, alluma une cigarette et parla quelques minutes du match de cricket à Lord’s ; il n’avait pas encore pu se rendre lui-même à un match, mais avait beaucoup apprécié mon compte rendu du samedi dans le Manchester Guardian. Je commençais à l’aimer beaucoup lorsqu’il se leva et, s’excusant, quitta la pièce et l’appartement. À ce jour, je ne sais toujours pas qui il était. Sans doute le jeune Simon échappé tout droit de Mary Rose

Le lendemain soir, Barrie m’attendait, seul. Nous dînâmes ensemble et, sous les auspices d’un parfait vin de Bourgogne, nous nous apprivoisâmes quelque peu. Il me parla de ses débuts comme journaliste, confessant qu’il n’aurait jamais pu se faire une place dans la presse londonienne telle qu’elle était devenue — et c’était terriblement vrai. Il avoua n’avoir jamais été véritablement passionné par le théâtre, sinon en tant qu’auteur. Mais il était difficile de l’éloigner du sujet du cricket et il balaya mes craintes de, peut-être, me gâcher à écrire dans ce registre. Il s’excusa de ne pouvoir assister à la « conversazione » musicale de sa sœur au motif qu’il était incapable de distinguer une note d’une autre. Mais il me conduisit de la salle à manger à une autre pièce : le boudoir. Je suppose qu’il avait toujours été là. Il exhalait un parfum vaguement victorien, tout comme son mobilier : il y avait là un piano droit, orné en façade d’une soie cannelée. Barrie me confia à Maggie, puis s’éclipsa. Elle joua une de ses compositions intitulée 1914–1918, comprenant une section de bataille en son centre et un final constitué de carillons et d’Actions de grâce. Elle enchaîna ensuite avec un florilège de chansons écossaises, dans une voix expressive, quoiqu’un peu éteinte. La musique achevée, elle m’interrogea sur mes jeunes années et mes luttes. À cette époque, je paraissais plus jeune que mon âge — et, sans doute, un peu perdu.

Le lendemain matin, elle m’attendait pour le petit déjeuner. Elle m’annonça que, durant la nuit, elle avait été en communication avec ma mère « de l’autre côté » et que, dès leur rencontre, elles s’étaient prises d’affection l’une pour l’autre, que ma mère était fière de moi et que, toutes deux, elles veilleraient désormais sur moi et prendraient soin de moi. Naturellement, je transpirais d’appréhension. Allais-je être materné ou « wendyfié » dans cet appartement perché dans les arbres — je veux dire sous les toits ? L’irruption de Thurston, à ce moment précis, constitua un soulagement et une bénédiction, malgré mon attirance pour la douceur et la bienveillance de cette femme. Thurston me conduisit auprès de Barrie, qui tenait à me dire au revoir avant mon départ. Il était alité dans une sorte de petite boîte à chapeau transformée en chambre — nue et inconfortable — du moins si je me fie à ce que je pouvais en percevoir à travers l’épaisse fumée de tabac, car sa pipe flamboyait alors qu’il restait allongé là, fragile dans son pyjama, tel un pygmée affublé d’une de ces grosses têtes de pantomime. Il espérait que j’avais apprécié mon séjour et souhaitait me revoir ; l’appartement me serait toujours ouvert, il me suffisait de le prévenir un peu à l’avance. Thurston descendit ma valise dans la cage d’ascenseur et m’appela un taxi. Dans l’état émotionnel intense où je me trouvais — ayant l’impression d’émerger tout juste d’une autre dimension — j’en oubliai de lui laisser un pourboire. Je revis Barrie chez lui une ou deux fois après cette aventure, mais je n’y passais plus jamais la nuit. Je préfère assister aux pièces de Barrie sur une scène, face à moi, là où je peux voir ce qu’il s’y joue. Je n’aime guère qu’elles se déroulent dans mon dos, en pleine nuit.

(1) John Frederick Neville Cardus (1888-1975), écrivain, journaliste et critique littéraire anglais.

(2) E. V. Lucas (1868-1938), écrivain et journaliste britannique.

(3) Le fameux inglenook de Barrie.

2/